Pesta Karbitan

Politik hukum instan melalui pelumrahan hukum tanpa etika menjadikan pesta demokrasi menjadi ”pesta karbitan”.

Tak mengejutkan apabila publik menduga pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak bermuatan politis. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan, jika mau kampanye, Presiden Jokowi ajukan cuti ke dirinya sendiri (Kompas, 25/1/2024).

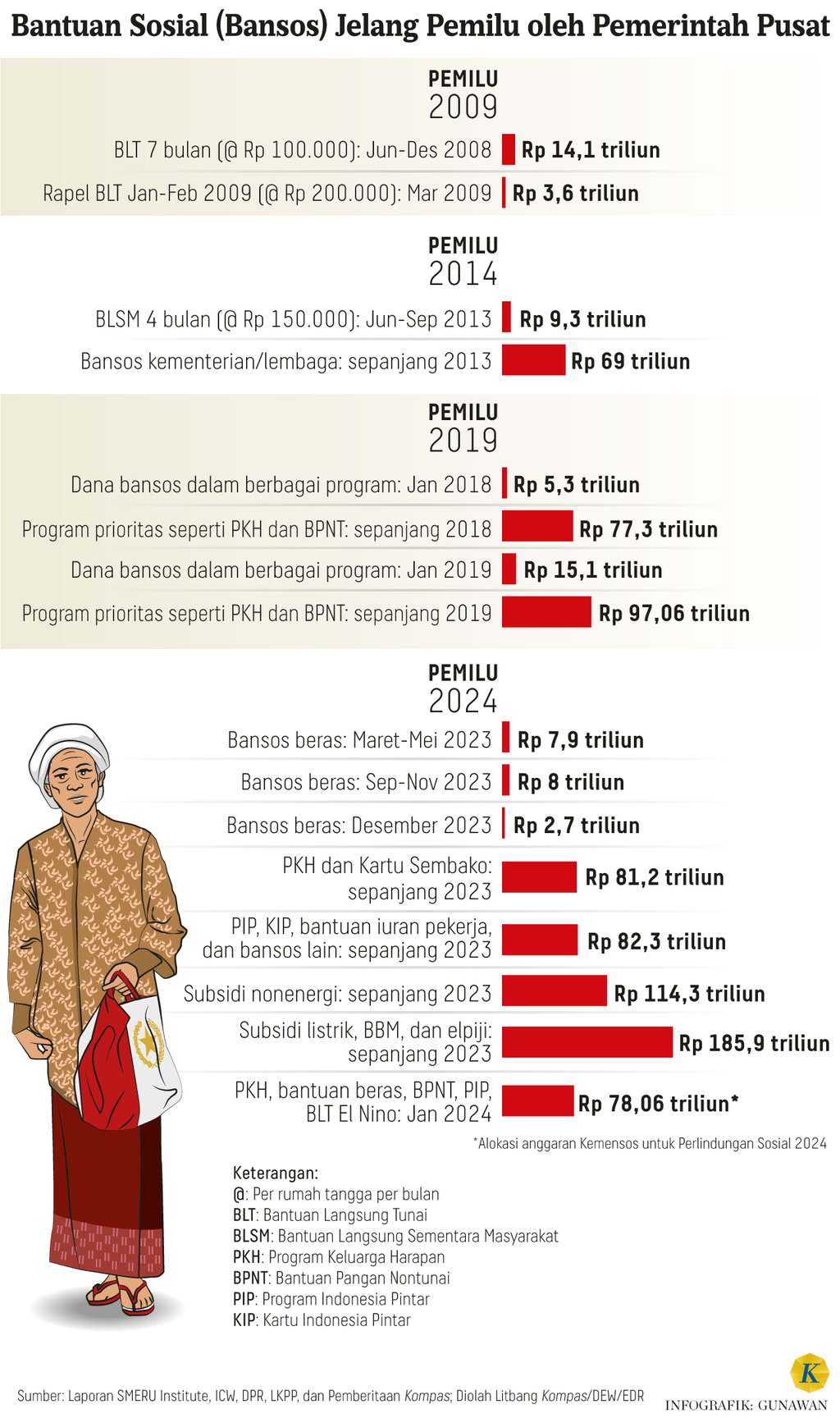

Di saat bersamaan, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah terus dilakukan di musim kampanye, termasuk stiker bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres dan cawapres, pada kantong beras bansos (Kompas, 26/1/2024).

Fenomena jelang Pilpres 2024 memang menjadi tak biasa. Ada sejumlah momen yang serbakilat, terabas, dan seakan-akan disegerakan, segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Hukum dan bekerjanya hukum didayagunakan untuk menopang fenomena yang terkesan tidak biasa itu.

Baca juga: Bansos Jelang Pemilu

Secara sosiologis terjadi pelumrahan peristiwa nirkeadaban itu. Tak ada penanda kritis publik yang menggugatnya, kecuali terkanalisasi dalam mekanisme pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tentu saja, hasil penanganannya dirasakan masih jauh dari makna efektivitas. Di titik ini, patut merefleksikan kembali, mengapa pemilu yang semestinya sebagai mekanisme rotasi politik kepemimpinan di negeri ini dirasa seperti sebatas proseduralisme demokrasi, tersandera kepentingan politik kekuasaan dominan Istana?

Gejala pelumrahan

Dalam kurun setahun terakhir, ada satu pembelajaran mendasar yang menjadi situasi pelumrahan dalam politik kepemiluan, yakni soal ketidakberdayaan mekanisme hukum untuk bekerja mencegah konflik kepentingan.

Paling mengejutkan pada 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi jalan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 intinya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu 7/2017, yang mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Memang, mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tersebut (7/11/2023). Namun, pencalonan Gibran tetap jalan terus. Tidak ada yang menyoal keadaban berpolitik dinasti secara lebih kuat karena hidangan politik pelumrahan terus dilakukan.

Berhukum bukan sekadar soal bersandar aturan formal, seakan tidak diatur atau tak melanggar aturan, berarti sudah bisa disebut beretika. Keliru.

Kini, pernyataan Jokowi soal berhak kampanye dalam pemilu pun sedang berada dalam sajian debat pelumrahan, sebagaimana tersirat dari pernyataan KPU, sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilu.

Hal ini dimulai dengan tafsir hukum koruptif. Argumentasi dipilih yang menguntungkan diri dan politik dinastinya, atau kepentingan politik yang melibatkan anaknya yang sedang berkontestasi. Rujukannya Pasal 281 juncto Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), sejauh tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan cuti di luar tanggungan negara. Sementara Pasal 282, 283, dan 267 UU Pemilu diabaikan. Padahal, idealnya merujuk pada tafsir gramatikal dan sistematik.

Secara gramatikal, Presiden itu sebagai konsep jabatan. Jabatan dilekati wewenang, itu sebabnya harus cuti di luar tanggungan negara. Ini artinya, Wapres Ma'ruf Amin menggantikan Jokowi sebagai Presiden selama cuti. Sementara secara sistematik, Pasal 281 (1) tidak terpisah dengan Pasal 282, 283 jis 267 UU Pemilu. Artinya, tidak boleh pejabat negara berkampanye.

Baca juga: Presiden dan Kampanye Pemilu

Hal yang absen disajikan dalam perdebatan ini justru soal etika bernegara. Berhukum bukan sekadar soal bersandar aturan formal, seakan tidak diatur atau tak melanggar aturan, berarti sudah bisa disebut beretika. Keliru.

Berhukum haruslah mengedepankan etika. Ada kesungguhan menghindari konflik kepentingan. Ada kerelaan untuk bertindak adil dalam kontestasi politik pemilu. Etika itu roh berhukum. Berhukum tanpa etika sesungguhnya merobohkan keadaban politik dalam bernegara hukum.

Bukankah pemilu sebagai sarana merepresentasikan hak politik warga negara yang penyelenggaraannya seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dalam pemilu, berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E UUD 1945)? Lantas, apabila pejabat negara (Presiden dan para menterinya) aktif berkampanye, tidakkah memengaruhi keadilan pemilu?

”Sajian” pesta?

Pilpres dalam Pemilu 2024 jelas akan terdampak akibat tiadanya netralitas para pejabat negaranya. Besar kemungkinan, potensi penyalahgunaan fasilitas, kebijakan, anggaran, dan dukungan administrasi serta protokoler pejabat. Belum lagi, akselerasi kekuasaan untuk memengaruhi netralitas birokrasi dan akhirnya mengarahkan pemilih. Kemungkinan itu akan berujung pada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Secara politik, kualitas pemilu terkikis akibat pelumrahan politik dinasti dan nepotisme. Fenomena ini menebalkan pengabaian keadaban politik bernegara, bahkan menggerakkan secara cepat ”mesin ketatanegaraan” untuk menopang kendaraan anak dan keluarganya dalam pilpres, termasuk yudisialisasi politik kekuasaan melalui MK.

Kontestasi politik elektoral hari ini kian menjauhi esensi dasar konstitusionalnya karena melanggar asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Namun, lebih dari itu, kampanye pemilu yang seharusnya merupakan bagian dari pendidikan politik pencerdasan, tetapi berubah wujudnya menjadi siasat pendangkalan gagasan, sekaligus pendefisitan etika.

Baca juga: Kampanye Pilpres 2024 dan Urgensi Menegakkan Etika Kampanye

Refleksi berhukum penegak hukum termasuk pejabat negara kita baru sebatas formalisme ”laporan, pengaduan, atau proses hukum” melalui saluran mekanisme aturan. Ini yang dimaknakan to comply, menyesuaikan wujud lahiriahnya saja atas apa yang dikaidahkan. Belum sampai pada level to obey, sepenuh hati membangkitkan kesadaran untuk tujuan berhukumnya.

Pernah diingatkan Romo Mangun (YB Mangunwijaya), pesta demokrasi tak sepatutnya turun derajat menjadi ”pesta ular kobra”, penuh kekerasan untuk menangguk keuntungan kekuasaan (Kompas, 3/3/1997).

Memang, kekerasan dalam pemilu hari ini tak lagi dominan. Namun, bukankah politik hukum instan melalui pelumrahan hukum tanpa etika sebagai penopang kekuasaan sebagai ”pesta karbitan”? Pemilu seyogianya soal kemampuan menghadirkan cara berhukum sebagai upaya peneladanan, kearifan, dan keadaban.

Herlambang P Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Herlambang P Wiratraman