Ancaman ”Greenflation” yang Jauh dari Indonesia, tetapi Tetap Perlu Diantisipasi

”Greenflation” masih jauh dari Indonesia, tapi tingginya harga listrik dari energi terbarukan tetap perlu diantisipasi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2F57de24fe-b786-4ee4-bc58-c47429e04811_jpg.jpg)

Pengendara melintasi jalan di samping Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangasem di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, beberapa waktu lalu. PLTS seluas 1,2 hektar tersebut mampu menghasilkan daya listrik hingga 1 megawatt.

Ancaman kenaikan harga komoditas ataupun bahan pokok buntut dari aksi transisi ekonomi hijau atau greenflation masih jauh dari struktur ekonomi Indonesia yang berada di tahap awal peralihan dari sektor ekstraktif menuju sektor yang lebih berkelanjutan.

Meski demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan bauran energi terbarukan.

Secara sederhana, terminologi inflasi hijau (green inflation/greenflation), menurut Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), merupakan kenaikan biaya atau inflasi serta permasalahan rantai pasok untuk sejumlah komoditas dan barang yang terjadi buntut dari proyek ramah lingkungan.

Istilah greenflation mengemuka dan menjadi perbincangan publik seusai disinggung calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, saat mengajukan pertanyaan ke cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, dalam debat cawapres yang berlangsung di Jakarta, Rabu (21/1/2024).

Secara ekonomi makro, fenomena inflasi hijau seperti yang terjadi di negara-negara yang sudah mapan dalam transisi energi bersih masih belum berisiko terjadi di Indonesia.

Istilah greenflation mulai populer pascapandemi Covid-19 di Uni Eropa ketika harga-harga komoditas sumber daya kehutanan dan pertanian di negara-negara Eropa Barat dan kawasan Skandinavia melonjak akibat pasokan yang ada tidak dapat memenuhi tingkat permintaan sehingga memicu kelangkaan barang.

Jumlah permintaan terhadap komoditas tertentu di kawasan tersebut meningkat seiring masifnya pemanfaatan bioenergi. Pada akhirnya, inflasi harga yang terjadi terhadap bahan baku bioenergi berdampak pada sektor produksi yang lain dan ekonomi secara umum.

Pun demikian terjadi di Brasil yang sangat masif pengembangan energi terbarukan khususnya bioetanol yang bersumber dari tebu atau singkong, serta biodiesel dari kelapa sawit. Bahan baku tersebut jadi perebutan antara sektor energi dan sektor pangan sehingga kelangkaan yang ditimbulkan memicu greenflation.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai proses transisi struktur ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau masih berada di tahap awal. Secara ekonomi makro, fenomena inflasi hijau seperti yang terjadi di negara-negara yang sudah mapan dalam transisi energi bersih belum berisiko di Indonesia.

Berbeda dengan Brasil ataupun negara-negara Uni Eropa, proses transisi energi di Indonesia masih stagnan dalam dua dekade terakhir.

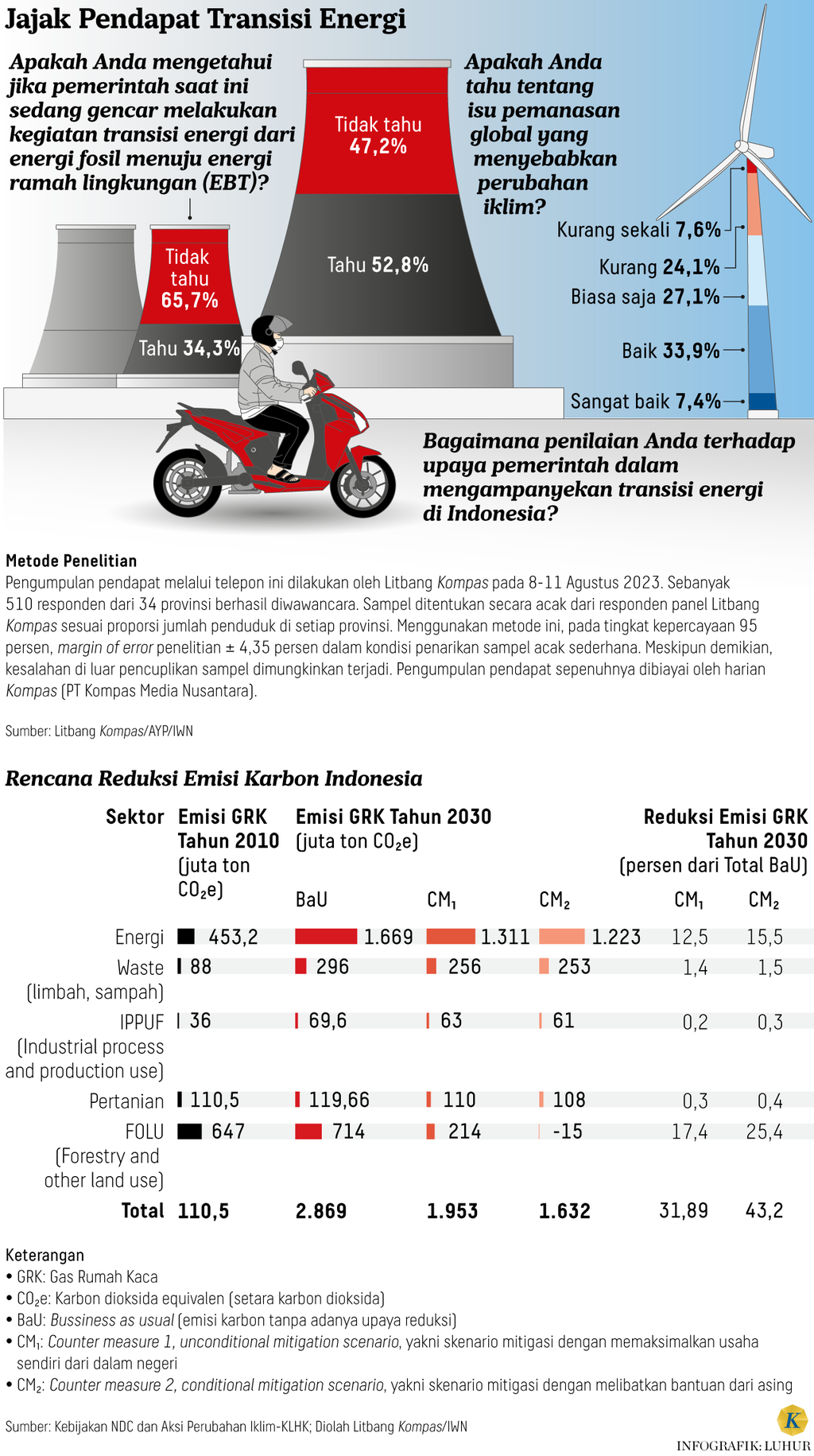

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan tingkat bauran energi terbarukan mencapai 25 persen pada tahun 2025. Kemudian dalam beberapa tahun belakangan target tersebut dipangkas menjadi 23 persen pada 2025. Tahun ini, bauran energi terbarukan pada energi primer masih berada di angka 13,1 persen sehingga target akan kembali direvisi.

”Walaupun masih jauh, bukan berarti tidak diantisipasi. Salah satu potensi greenflation yang paling dekat dengan Indonesia adalah inflasi yang dipicu mahalnya harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun CESS, secara rata-rata, tarif listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bisa mencapai Rp 1.037 per kilowatt jam (kwh), semakin jauh dari kawasan perkotaan, tarif listrik dari energi alternatif akan semakin besar.

Baca juga: Cawapres Saling Singgung soal Bioregion, ”Greenflation”, dan ”Food Estate”

Di sisi lain, tarif listrik yang diproduksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bersumber dari batubara rata-rata mencapai Rp 700 per kwh. Secara hukum ekonomi, lanjut Ali, pelaku industri atau konsumen akan memilih harga yang lebih murah. ”Selisih Rp 300 per kwh itu besar, kalau kebutuhannya 35.000 megawatt, pasti berasa,” kata Ali.

Menurut dia, agar harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan, dalam hal ini PLTS, bisa lebih kompetitif, diperlukan campur tangan pemerintah dari sisi hulu hingga hilir dari proses produksi. Di sisi hulu, penyebab tingginya biaya produksi PLTS salah satunya adalah komponen yang masih diimpor.

Ia mencontohkan, apabila modul surya bisa diproduksi di dalam negeri, tentu ongkos produksi PLTS bisa ditekan. ”Pemerintah harus memberikan rangsangan kepada industri untuk memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan, termasuk energi surya,” kata Ali.

Di antara hulu dan hilir (midstream), ini agar sektor swasta ataupun badan usaha milik negara (BUMN) mau meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) demi mereduksi emisi karbon. ”Kalau mereka memproduksi sesuatu menghasilkan emisi, pajakin yang mahal. Kalau mereka mampu menurunkan emisi, berikan insentif,” ujarnya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F09%2F14%2F8344f026-ef84-4b21-a5d2-679c4bf84f36_jpg.jpg)

Tampak pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Cilegon, Banten, Senin (28/8/2023). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN digugat ke Komisi Informasi Pusat untuk membuka data emisi yang dihasilkan oleh pengoperasian PLTU Suralaya di Cilegon, Banten; dan PLTU Ombilin di Padang, Sumatera Barat, kepada publik.

Sementara di sisi hilir, pemerintah harus bisa menjembatani Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemilik mayoritas jaringan listrik nasional dan warga sebagai konsumen agar distribusi listrik dari energi terbarukan bisa merata. ”Pakai jaringan bersama dengan sewa tertentu yang tidak memberatkan swasta, tapi menguntungkan PLN,” kata Ali.

Sembari mengupayakan harga listrik dari sumber EBT yang lebih kompetitif, menurut Ali, modifikasi terhadap PLTU yang saat ini mendominasi 56 persen kebutuhan listrik nasional tetap diperlukan untuk mengurangi jumlah emisi. ”Bisa dilakukan co-firing (substitusi batubara dengan bahan biomassa pada rasio tertentu) mulai dari 5 persen, 10 persen, 15 persen, sampai lama-lama bisa 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai potensi greenflation yang dekat dengan kondisi Indonesia saat ini adalah rembetan inflasi bahan pokok yang terjadi akibat pemangkasan subsidi energi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi emisi.

”Indonesia punya inflasi yang lebih terkontrol. Sebesar 3 persen rata-rata. Bahwa ada kebutuhan pangan yang naik dan harus dikontrol dan itu bukan urusan karena transisi energi terbarukan, praktis itu karena manajemen yang amburadul,” ujarnya.

Baca juga: Transisi Ekonomi Hijau Bisa Untungkan Perekonomian Nasional

Peran Bank Indonesia (BI) dan otoritas terkait perlu diperkuat untuk menahan laju inflasi bahan pokok. Anggaran yang biasa disalurkan untuk subsidi energi dapat dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih tepat sasaran untuk menahan laju kemiskinan.

”Jadi memang subsidi dikoreksi dulu. Baru kemudian kita pada titik melihat apakah ada potensi greenflation dari proses transisi energi terbarukan,” kata Leonard.