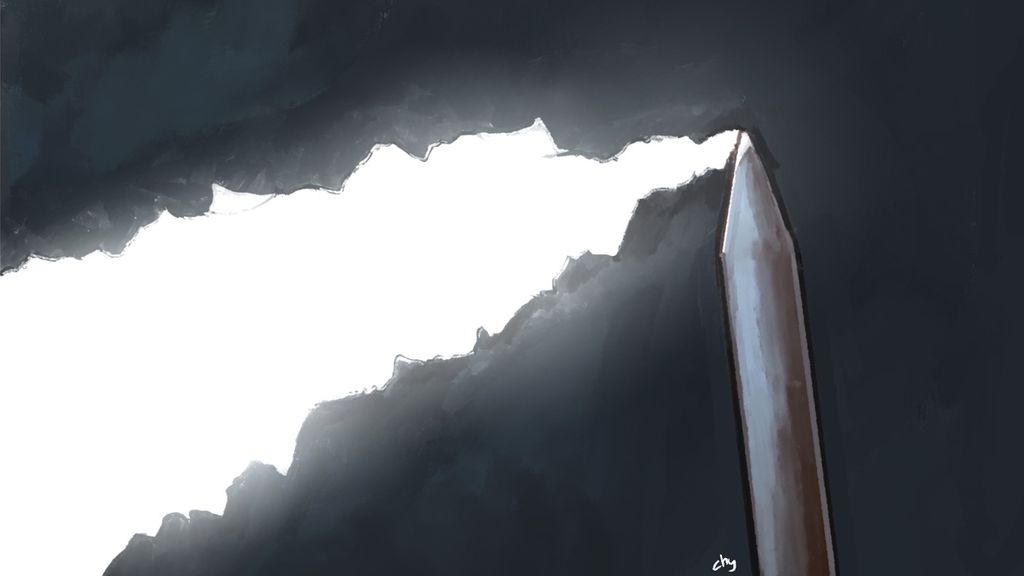

Demokrasi

Pemilih Bermartabat

Pemilu adalah bentuk pengakuan luar biasa atas martabat pribadi manusia. Setiap manusia dianggap sama.

Salah satu kekhasan dari pemilu dalam masyarakat demokratis adalah "didengarkannya suara tiap-tiap pribadi". Berbeda dari masyarakat monarkis atau kerajaan yang pemimpinnya ditentukan secara turun-temurun tanpa proses mendengarkan semua orang, pemilu memberi kesempatan rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.

Dulu semangat demokrasi ini dimulai dari sistem pengaturan polis-polis atau kota-kota di Yunani Kuno. Kata demokrasi berasal dari kata demos (kekuasaan) dan cratos (rakyat). Demokrasi kita pahami sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 7 dengan judul "Pemilih Bermartabat".

Baca Epaper Kompas