Semiotika Pemilihan Presiden

Demokrasi berhenti sebagai bahasa. Walhasil, pilpres tidak lebih dari ”perayaan bahasa”. Rakyat tidaklah memilih.

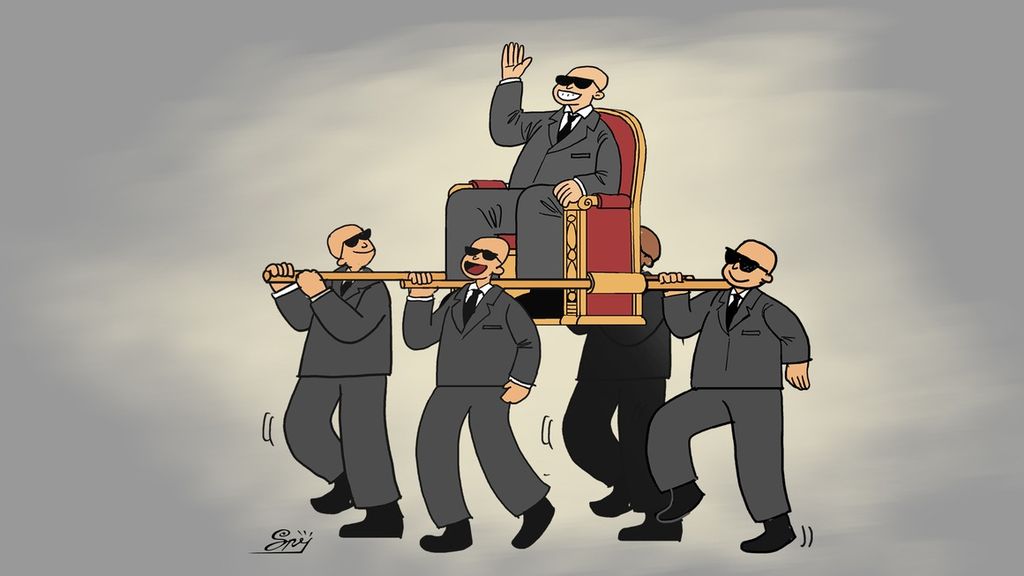

Ilustrasi/Supriyanto

Dalam perspektif semiotika, pemilihan presiden adalah pesta bahasa. Hal ini karena pilpres merupakan salah satu praktik paling nyata dari demokrasi. Demokrasi, faktanya, telah keluar dari arti leksikalnya. Demokrasi telah jauh dari konstruksi ideal sebagai ”demos-kratos”, kekuasaan rakyat.

Demokrasi telah mengalami penyempitan makna sedemikian rupa menjadi hanya ”kebebasan berbicara”—yang di kita, dalam banyak hal, kebebasan itu sejauh tidak mengkritik penguasa. Demokrasi berhenti sebagai bahasa. Walhasil, pilpres tidak lebih dari ”perayaan bahasa”.

Dengan situasi itu, di dalam pilpres, rakyat sebenarnya tidaklah memilih. Rakyat hanya mengirim suara untuk menghidupkan pesta. Secara ”teoretik” (untuk mengganti kata ideologis), pemilihan telah selesai ketika sindikat kekuatan modal (dan penguasa!) berhasil mengusung pasangan calon (paslon).

Di tempat pemungutan suara (TPS), rakyat hanya memilih ”yang telah dipilihkan” sindikat tadi. Benar bahwa kemenangan paslon ditentukan oleh banyaknya jumlah pemilih. Namun, sekali lagi, itu adalah jumlah suara atau kuantitas bahasa di akhir pesta. Sebagai sumber suara, rakyat adalah penderita yang menentukan. Inilah tragedi demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara kita (demokrasi seharusnya tidak menerima nasib demikian!).

Selanjutnya, karena bahasa merupakan tanda yang paling sempurna (Saussure, 1990), pesta bahasa tak lain adalah pesta tanda. Pesta tanda merupakan perayaan tentang bagaimana tanda dikonstruksi, didistribusikan, dan dipertentangkan. Merujuk Barthes (1985), mekanisme pembentukan tanda melewati dua tingkatan, yakni denotasi dan konotasi. Basis dari mekanisme ini adalah realitas. Dengan kata lain, tanda adalah representasi realitas (Smith, 2004).

Demokrasi telah jauh dari konstruksi ideal sebagai ”demos-kratos”, kekuasaan rakyat.

Paslon konotatif

Mengikuti logika pembentukan tanda tersebut, paslon presiden-wakil presiden sejatinya merupakan tanda yang di-denote (denoted) dari realitas.

Jika demokrasi berada pada koridor makna leksikalnya, yang dimaksud realitas di situ adalah rakyat. Faktanya, paslon tidak ”di-denote” dari situs kuasa demokrasi tersebut, tetapi dari segelintir elite yang dikendalikan sindikat kekuatan modal. Sebenarnya masih sahih jika segelintir elite tersebut merupakan metonimia (metonymy, mewakili) keseluruhan atau bagian lain yang lebih besar (pars pra toto).

Namun, alih-alih demikian, kenyataannya secara umum mereka tidak ”menyentuh dan tersentuh” rakyat.

Pada paslon tertentu pilpres kali ini situasinya malah lebih parah. Salah satu sosoknya justru di-denote melalui mekanisme perusakan realitas oleh penguasa, yakni dengan melupakan etika (adab) serta merusak tatanan hukum dan politik itu sendiri. Melampaui paslon yang di-denote dari segelintir elite, calon paksaan penguasa ini malah merupakan anggota keluarga penguasa.

Berdasarkan hal tersebut, tingkat pertama mekanisme pembentukan tanda ditiadakan. Paslon langsung melompat pada tingkat kedua tanda, yakni konotasi. Dengan kata lain, penentuan paslon merupakan proses konotasi.

Akibatnya, paslon menjadi sosok metaforik sejak awal kehadirannya di panggung kompetisi pilpres, baik melalui ”sindikat para pemodal” maupun melalui represi kuasa. Mekanisme konstruksi paslon sebagai tanda semiotis yang langsung pada tingkat kedua (konotasi) ini menyebabkan paslon bukanlah sosok yang riil, melainkan sosok artifisial.

Alih-alih diangkat dari realitas, paslon justru diarahkan untuk membentuk realitas lain, yakni realitas image (citra).

Pada tingkat distribusi tanda, posisi paslon sebagai sosok artifisial atau ”sosok citra” kian disempurnakan. Di panggung pesta bahasa (demokrasi), paslon lebih aktif di berbagai peristiwa gimik ketimbang merepresentasikan subyek substansial seorang pemimpin visioner.

Paslon harus selalu tampil, bukan berpikir; harus selalu berada di permukaan daripada di kedalaman; harus menjadi ikan hias ketimbang paus.

Di samping itu, paslon juga disibukkan untuk mengunjungi situs-situs ”mitos karismatik”, seperti mendekati ulama tertentu, berziarah ke makam tokoh, dan meminta restu ibunda.

Agenda debat sebagai satu-satunya ruang tersisa untuk mengelaborasi kualitas kepemimpinan pun tak berfungsi efektif. Alih-alih adu gagasan, tak jarang yang terjadi di panggung adalah saling serang dengan melontarkan jebakan melalui pertanyaan. Menggelikan!

Pada tingkat distribusi tersebut, tanda-tanda metaforik kemudian saling berbenturan atau dibenturkan. Di sinilah, antara lain, para buzzer dikerahkan, berkelindan dengan pendukung fanatik setiap paslon.

Berbagai perbenturan tanda itu kemudian menimbulkan kebisingan yang sering tidak bisa dikendalikan. Yasraf Amir Piliang (Kompas, 5/1/2024) mengidentifikasi situasi demikian sebagai dampak pemilihan langsung.

Memang, dalam pemilihan langsung, tanda-tanda metaforik (dus di dalamnya hoaks) akan langsung saling berhadapan. Konfrontasi tanda tak bisa dielakkan. Indonesia mengalami chaos bahasa. Semoga kekacauan ini tak menjadikan Indonesia gugusan tanda yang pecah!

Alih-alih adu gagasan, tak jarang yang terjadi di panggung adalah saling serang dengan melontarkan jebakan melalui pertanyaan. Menggelikan!

Ilusi ideologi

Kembali merujuk Barthes. Pada bukunya yang lain, Barthes menyebut mitos, yakni artikulasi (a type of speech) yang dibangun dengan prinsip konotasi. Mitos merupakan narasi yang memberi keyakinan tertentu (ideologi) pada masyarakat penuturnya.

Berdasarkan perspektif ini, pilpres yang metaforik telah mengonstruksi narasi tentang demokrasi sebagai sebuah praktik kebebasan berbahasa (lagi dan lagi!) hingga pada tingkat yang sebebas-bebasnya.

Sebagaimana kita semua tahu belaka, situasi ini telah berlangsung pada setiap pilpres sejak orde reformasi. Inilah mitos pilpres.

Jika mitos yang dikonstruksinya demikian, apakah ideologi yang diusungnya? Tidak ada nilai ideal yang tersosialisasikan dari pesta bahasa karena sesungguhnya tidak ada suara dalam kebisingan, kecuali kebisingan itu sendiri. Di balik kebisingan, kita hanya menemukan ilusi tentang kebebasan.

Walhasil, dalam perspektif semiotika, pilpres adalah ilusi tentang pencarian kepemimpinan ideal untuk masa depan.

Semoga kita tidak terkena sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ”Bersabarlah, tidak datang sebuah zaman kecuali lebih buruk dari zaman sebelumnya hingga kalian bertemu Tuhan kalian.” (HR Bukhari)

Baca juga: Malu Menjadi Bangsa

Acep Iwan SaidiKetua Forum Studi Kebudayaan FSRD-ITB; Dosen Semiotika Desain Sekolah Pascasarjana ITB