Manipulasi Hukum dan Malapraktik Pemilu

Manipulasi hukum oleh KPU bisa dikatakan merupakan bentuk ketidakpedulian KPU pada integrasi nasional (NKRI).

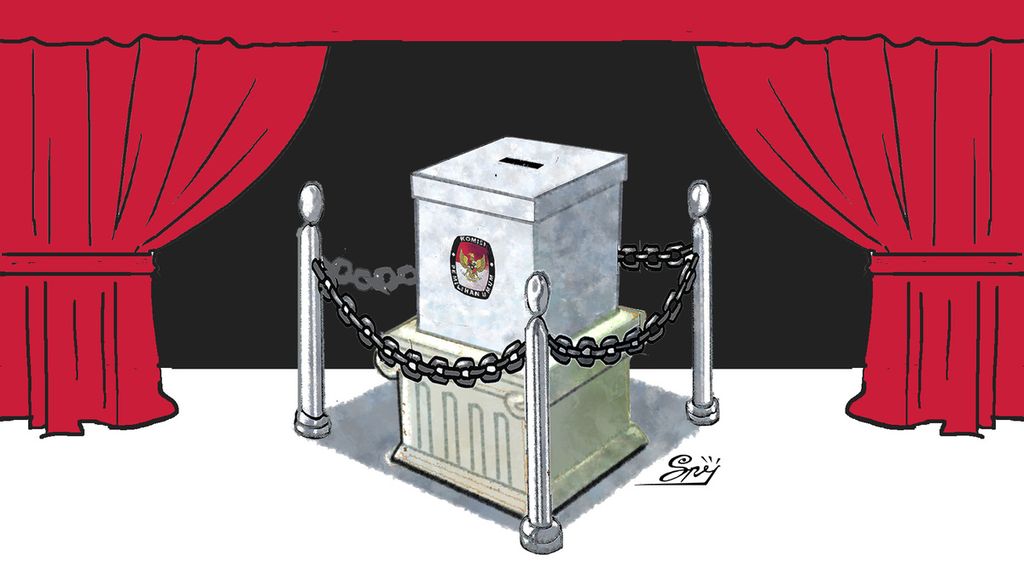

Ilustrasi/Heryunanto

Pemilu pada dasarnya kompetisi dan persaingan antarpeserta pemilu untuk mendapatkan kursi (jabatan, kekuasaan). Berbagai bentuk dan metode kampanye digunakan untuk mendapatkan suara pemilih.

Persaingan bisa dipastikan berlangsung ketat dan tajam karena mereka yang menghendaki jabatan itu jauh lebih banyak daripada kursi yang diperebutkan, dan bagi calon, soal kursi bukan sekadar sarana, melainkan tujuan.

Agar kompetisi berlangsung bebas dan adil serta tanpa kekerasan dan tanpa praktik jual-beli suara, pemilu sebagai persaingan dilembagakan, baik prosedur, tata cara, maupun tujuan yang hendak dicapai. Pemilu dilembagakan, berarti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setidaknya, sembilan unsur harus ada agar pemilu bisa diselenggarakan: daftar pemilih, peserta pemilu (dan para calonnya), sistem pemilu, proses tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, logistik pemilu, pemantauan dan pengawasan pemilu, hukum pemilu, dan penegak hukum.

Salah satu unsur terpenting dari sembilan unsur itu adalah sistem pemilu sebagai serangkaian prosedur dan tata cara. Sistem pemilu tidak hanya mengonversi suara pemilih menjadi kursi, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi sistem politik demokrasi.

Prosedur dan tata cara itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu (hukum pemilu). Hukum pemilu tidak hanya demokratis, tetapi juga menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah mengatur semua aspek pemilu yang perlu diatur (tanpa kekosongan hukum), semua ketentuan konsisten satu sama lain (tak saling bertentangan), semua ketentuan memiliki makna tunggal yang secara jelas dirumuskan (tanpa ketentuan yang multitafsir), dan semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktik.

Hukum pemilu tidak hanya demokratis, tetapi juga menjamin kepastian hukum.

Apa yang akan terjadi jika serangkaian prosedur dan tata cara itu tak menjamin kepastian hukum (tak sesuai undang-undang, melawan hukum, memanipulasi hukum)? Apa konsekuensinya pada kualitas pemilu dan kepercayaan publik pada hasil pemilu dan apa konsekuensinya pada pencapaian sistem politik demokrasi?

Sekurang-kurangnya telah terjadi manipulasi hukum pada tiga tahapan Pemilu 2024. Pertama, pelaksanaan tahapan pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu tak sepenuhnya berdasarkan UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Pemenuhan persyaratan sejumlah partai dibantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga dikategorikan sebagai memenuhi syarat (MS). Sejumlah partai lain yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai partai politik peserta pemilu (P4) diubah menjadi MS atas instruksi KPU.

Tahap penentuan P4 dilaksanakan tidak berdasarkan regulasi, tetapi berdasarkan ”kebijaksanaan” dan instruksi disertai ancaman dari KPU kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Laporan Hadar Gumay dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) ke Komisi II DPR dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang kasus manipulasi pemenuhan syarat menjadi P4 di Kabupaten Talaud dan informasi dari sejumlah daerah menunjukkan adanya manipulasi hukum itu.

Kedua, pelaksanaan tahapan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan (dapil), khususnya untuk pemilu anggota legislatif (pileg), tak sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 187 Ayat (3) UU Pemilu.

Amar putusan MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem, yaitu membatalkan Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7/2017 sehingga tak lagi punya kekuatan hukum tetap serta mengembalikan kewenangan menetapkan alokasi kursi dan pembentukan dapil anggota DPR dan DPRD kepada KPU.

Dalam Rapat Dengar Pendapat KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Komisi II DPR dan Kemendagri, pimpinan Komisi II menyampaikan kesepakatan bahwa KPU tetap mempertahankan isi Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7/2017 tentang Pemilu dalam Peraturan KPU.

Apa yang disebut sebagai kesepakatan ini merupakan penyimpangan. Pertama, melibatkan Bawaslu dan DKPP dalam membuat kesepakatan yang di luar yurisdiksinya. Kedua, bertentangan dengan putusan MK yang menilai langkah DPR dan pemerintah mewajibkan KPU melakukan kesepakatan ”tak konstitusional”. Ketiga, KPU seharusnya membahas dan membuat keputusan di ruang rapat KPU, bukan di ruang sidang DPR. Karena itu, kesepakatan itu tak lebih sebagai ”instruksi” yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) UU Pemilu.

Tindakan tidak merevisi substansi Lampiran III ini merupakan pembangkangan terhadap amar putusan MK dan UU Pemilu.

KPU kemudian merevisi alokasi kursi dan pembentukan dapil anggota DPRD provinsi seperti ditetapkan dalam Lampiran IV UU Pemilu. Lampiran IV ini tidak hanya mengubah format hukum lampiran UU menjadi Peraturan KPU, tetapi juga merevisi substansi alokasi kursi dan pembentukan dapil. Isi Lampiran III juga hanya dipindahkan ke dalam Peraturan KPU. Artinya, KPU hanya melaksanakan sebagian amar putusan MK.

Tindakan tidak merevisi substansi Lampiran III ini merupakan pembangkangan terhadap amar putusan MK dan UU Pemilu. Lampiran III yang dibuat DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 185 dan Pasal 187 Ayat (3) UU Pemilu. Lampiran III ini juga merupakan penyimpangan ganda (double crimes).

Hal ini disebabkan alokasi kursi DPR ke setiap provinsi tak adil (malapportionment). Ini pelanggaran Pasal 185. Pembentukan dua dapil anggota DPR (gerrymandering), yaitu Jabar 3 (Kota Bogor digabung dengan Kabupaten Cianjur ”melompati” sebagian wilayah Kabupaten Bogor) dan Kalsel 1 (antara lain menggabungkan Kota Banjarmasin dengan Kota Banjar Baru ”melompati” sebagian wilayah Kabupaten Banjar), bertentangan dengan Pasal 187 Ayat (3).

MK membatalkan Lampiran III karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena kewenangan melaksanakan alokasi kursi dan pembentukan dapil sudah dikembalikan ke KPU, menjadi kewajiban KPU memperbaiki kesalahan pembuat UU ini. Karena tak melaksanakan tugasnya ini, KPU membiarkan penyimpangan ganda dan membiarkan ketidakadilan. Mengapa Lampiran IV diperbaiki, sementara Lampiran III tidak? Alasannya karena menyangkut kepentingan pribadi anggota DPR.

Selain itu, pelaksanaan tahap pencalonan pileg juga tak sepenuhnya berdasarkan UU No 7/2017, khususnya ketentuan yang mewajibkan setiap P4 mengajukan paling sedikit 30 persen perempuan di setiap dapil anggota DPR/DPRD. Dalam peraturan tentang pelaksanaan tahap pencalonan, KPU menetapkan jika hasil perkalian (30 persen dari jumlah kursi yang dialokasikan kepada setiap dapil) dalam bentuk pecahan kurang dari 0,50, pecahan itu dibulatkan ke bawah.

KMS kemudian mendesak KPU mengubah peraturan ini karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU No 7/2017 yang mengatur keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Karena tak direspons KPU, KMS mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan Peraturan KPU, khususnya ketentuan untuk membulatkan pecahan ke bawah.

Permohonan diterima MA dengan memerintahkan KPU mengubah ketentuan yang dibatalkan. Namun, KPU tidak melaksanakan. Yang dibatalkan MA adalah pasal di peraturan KPU sehingga respons yang benar secara hukum seharusnya adalah mengubah Peraturan KPU.

Dari daftar calon tetap pileg yang diumumkan, hanya satu parpol yang melaksanakan ketentuan Pasal 245 di semua dapil dan pencalonan di 30 persen dapil anggota DPR/DPRD tak sesuai dengan ketentuan Pasal 245. Pelanggaran ini merupakan kesalahan yang disengaja oleh KPU dan KPU tak memiliki kehendak baik untuk mengubah Peraturan KPU seperti yang diperintahkan MA. Pelanggaran ini menjadi tanggung jawab KPU, baik secara politik maupun hukum.

Pelanggaran ini merupakan kesalahan yang disengaja oleh KPU dan KPU tak memiliki kehendak baik untuk mengubah Peraturan KPU seperti yang diperintahkan MA.

Malapraktik pemilu

Tindakan KPU yang menetapkan partai TMS menjadi MS dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu merupakan tindakan manipulasi hukum.

Tindakan manipulasi hukum dilakukan dengan imbauan, instruksi, bahkan ancaman terhadap KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi. Mereka yang menolak perintah KPU atau melaksanakan tugas berdasarkan regulasi dituduh tak loyal.

Tindakan KPU yang merevisi isi Lampiran IV, tetapi tak merevisi Lampiran III atau menafsirkan ulang ketentuan Pasal 245 UU No 7/2017, tidak hanya merupakan tindakan tak taat asas dan manipulasi hukum dengan sengaja, tetapi juga mengabaikan kebijakan afirmatif negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Pelaksanaan ketiga tahapan pemilu seperti dideskripsikan di atas oleh Vickery dan Shein dari IFES disebut sebagai manipulasi sistematis (systematic manipulation). Profesor Sarah Birch dalam buku Electoral Malpractice (Oxford UP, 2011) menggolongkan ketiga tindakan KPU di atas sebagai malapraktik pemilu tipologi pertama (dari tiga tipologi malapraktik pemilu) yang disebutnya sebagai manipulasi kelembagaan elektoral (manipulation of electoral institutions).

Sejak Pemilu 2004, pemilu demokratik didefinisikan sebagai predictable procedures but unpredictable results. Pemilu 2024 mengalami kemunduran dari segi kepastian hukum. Pada empat pemilu sebelumnya, KPU bisa dikatakan tidak melakukan manipulasi hukum pemilu tersebut. Ketiga bentuk manipulasi hukum pemilu oleh KPU di atas menyebabkan unpredictable procedures. Mudah-mudahan unpredictable procedures ini tidak menimbulkan predictable results.

Dalam ilmu politik, institusi adalah aturan dan ketentuan (rules). Karena itu, manipulasi institusi pemilu berarti manipulasi aturan dan ketentuan pemilu. Profesor Birch melukiskan manipulasi ketentuan ini sebagai praktik yang paling sering dilakukan di negara demokrasi baru karena dianggap paling mudah.

UU Pemilu dan Peraturan KPU perlu melembagakan dua hal. Pertama, pelembagaan ketentuan yang mengatur tata cara dan prosedur pemilu agar bisa menjamin kepastian hukum. Kedua, pelembagaan ketidakpastian hasil pemilu sehingga semua peserta pemilu merasa mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangi pemilu.

Sistem politik demokratik

Instrumen setiap unsur sistem pemilu dipilih tidak hanya sebagai prosedur untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi sistem politik.

Persyaratan menjadi P4 (entry barriers) dengan sengaja dibuat kompleks dan berat untuk mengurangi jumlah P4. Ditambah lagi dengan instrumen lain, seperti besaran dapil dan ambang batas perwakilan, cara ini dipakai untuk mengurangi jumlah partai di DPR.

Singkat kata, persyaratan kompleks dan berat menjadi P4 itu merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana. Tindakan KPU menetapkan partai TMS menjadi MS yang menyimpang dari regulasi tidak hanya merupakan tindakan manipulasi hukum, tetapi juga menyebabkan sistem kepartaian multipartai sederhana sulit tercapai.

Tindakan KPU yang tidak mengubah Peraturan KPU tentang alokasi kursi dan pembentukan dapil DPR sesuai amar putusan MK tersebut tidak hanya tidak konsisten dengan tindakan KPU yang mengubah alokasi kursi dan pembentukan dapil DPRD provinsi. Tindakan itu juga menunjukkan KPU sebagai tidak mandiri. Dalam hal ini, KPU lebih mendengarkan kemauan anggota Komisi II DPR daripada mengikuti peraturan perundang-undangan.

Tindakan KPU menetapkan partai TMS menjadi MS yang menyimpang dari regulasi tidak hanya merupakan tindakan manipulasi hukum, tetapi juga menyebabkan sistem kepartaian multipartai sederhana sulit tercapai.

Selain sebagai bentuk manipulasi hukum, apa yang dilakukan KPU tersebut juga mengingkari prinsip keadilan, baik keadilan keterwakilan (equal representation) maupun keadilan wilayah. Untuk mendapatkan keterwakilan satu kursi DPR, lebih mudah bagi Aceh dan Sumatera Barat daripada Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau karena kedua provinsi terdahulu hanya memerlukan kurang dari 400.000 penduduk, sementara tiga provinsi terakhir 500.000 atau lebih penduduk.

Demikian pula lebih mudah lagi bagi DKI, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur untuk memperoleh satu kursi DPR daripada Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Banten. Dengan demikian, manipulasi hukum oleh KPU yang mengabaikan prinsip keadilan keterwakilan dan keadilan wilayah bisa dikatakan merupakan bentuk ketidakpedulian KPU pada integrasi nasional (NKRI). NKRI akan dapat dipelihara jika kedua jenis keadilan itu dijamin.

Ramlan Surbakti, Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F18%2F9d433600-0f76-4322-a6e1-acce56077741_jpg.jpg)

Ramlan Surbakti Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 18-08-2023