Mengurai Regulasi, Menanti Janji Redistribusi

Penyelesaian konflik-konflik agraria yang berujung pada redistribusi tanah ke rakyat masih minim realisasinya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F13%2F91481117-c789-47ab-be04-27aba16c1c2c_jpg.jpg)

Sawari (tengah) dan petani lainnya dari Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (7/1/2024), saat menunjukkan sertifikat tanah skema hak kepemilikan bersama atau komunal.

Tak mudah mencapai reforma agraria yang sejati. Dalam sembilan tahun pemerintah Presiden Joko Widodo, reforma agraria masih didominasi bagi-bagi sertifikat tanah. Penyelesaian konflik agraria yang berujung pada redistribusi tanah masih minim realisasinya.

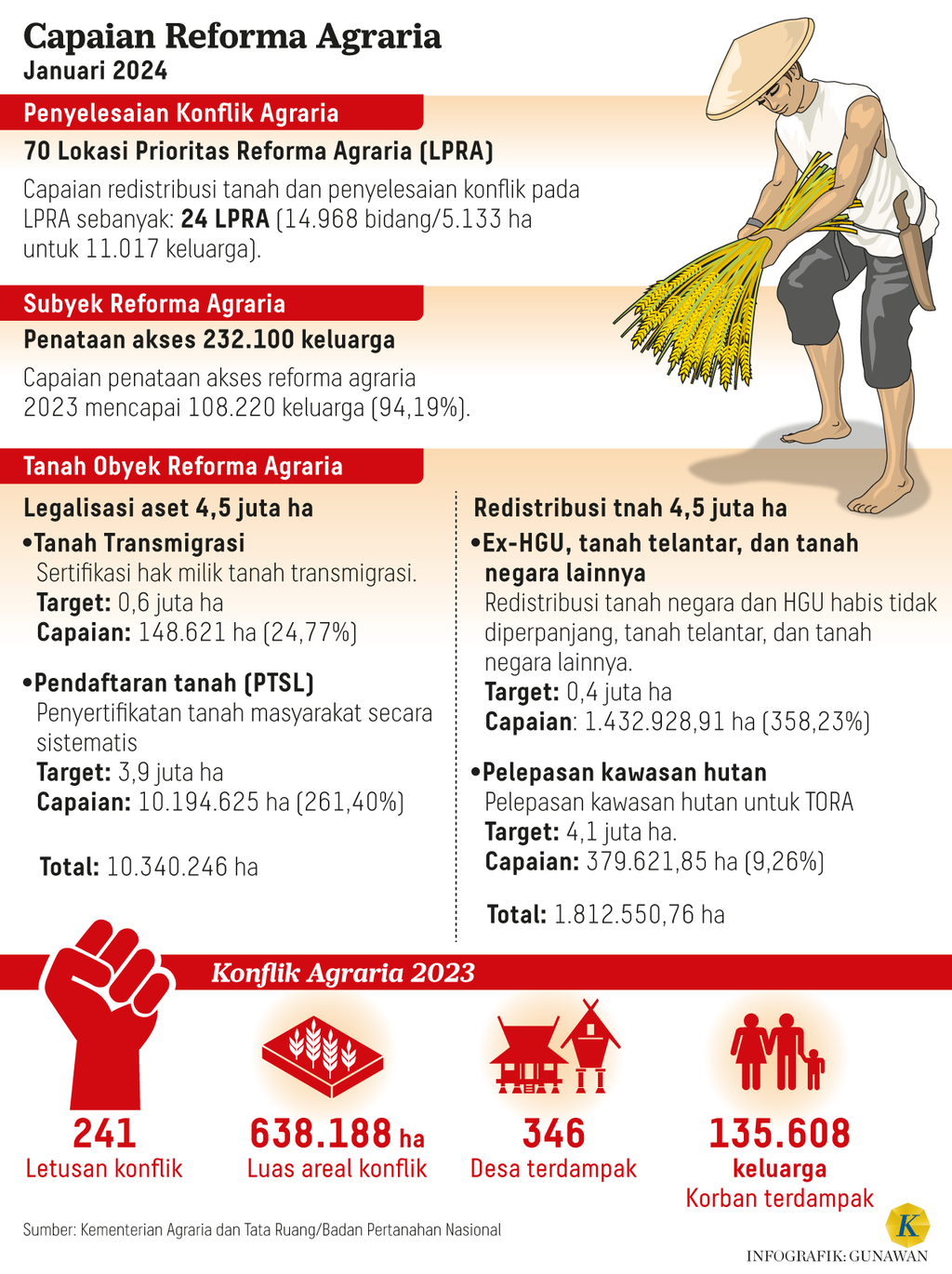

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), per akhir 2023, redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi seluas 379.621,85 hektar (ha) atau 9,26 persen dari target 4,1 juta ha. Hal itu berbeda dengan capaian redistribusi tanah eks hak guna usaha (HGU), tanah telantar, dan tanah negara yang realisasinya mencapai 1,43 juta ha atau 3588,23 persen dari target 0,4 juta ha.

Realisasi legalisasi aset juga sesuai harapan, yakni mencapai 110,5 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah hingga akhir tahun lalu. Sertifikasi aset itu mencakup tanah warga dan transmigran yang belum bersertifikat.

Ego sektoral dan tumpang tindih atau dualisme kebijakan masih terjadi.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Ego sektoral dan tumpang tindih atau dualisme kebijakan masih terjadi. Redistribusi tanah kepada masyarakat, termasuk petani, kerap terbentur pada kepentingan investasi, proyek strategis nasional, pengelolaan kawasan hutan, dan kepemilikan aset tanah pemerintah daerah.

Dalam konteks reforma agraria eks transmigran Timor Timur di Kampung Bukit Sari, Desa Sendang Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, misalnya, sebanyak 107 keluarga eks transmigran yang tinggal di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) menginginkan lahan pertanian yang dikelola sejak tahun 2000 itu menjadi hak milik mereka.

Akan tetapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru melepas 7,98 ha kawasan HPT dari 157,5 ha total luas kawasan hutan yang masuk dalam Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali. Pelepasan itu baru mencakup lahan permukiman dan pekarangan, belum termasuk lahan garapan.

Baca juga: Konferensi Tenurial 2023 Dorong Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali Made Indrawati, Selasa (9/1/2024), mengatakan, pelepasan seluruh lahan bagi masyarakat eks transmigran Timor Timur itu terbentur Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan itu memang mengatur penyelesaian penguasaan tanah.

Akan tetapi, pelepasan lahan garapan pertanian dan perkebunan dalam kawasan hutan tersebut tidak berujung pada kepemilikan tanah oleh masyarakat setempat, tetapi berupa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Hal itu diatur dalam Pasal 139 Ayat (2c) Permen LHK No 7/2021.

Warga tak tenang

Hal itu, lanjut Indrawati, jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UU PA). UU PA tersebut mewajibkan negara mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun gotong royong.

Jika yang diterima berupa hak pengelolaan hutan sosial, masyarakat pasti tidak akan tenang menggarap lahan tersebut. Mereka yang sudah puluhan tahun mengelola lahan itu dan bahkan telah menjadi kampung tersendiri khawatir sewaktu-waktu diminta meninggalkan lahan itu demi kepentingan konservasi atau bahkan investasi. ”Seharusnya ada diskresi dari pemerintah pusat untuk melepas tanah itu kepada masyarakat,” katanya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2Fbedc5397-1985-4d94-aa9b-16a1bab85c66_jpeg.jpg)

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Marhaenis Jatim berunjuk rasa di depan Gedung Grahadi di Surabaya, Jumat (2/10/2015). Mereka menuntut dituntaskannya kasus pembunuhan di Lumajang dan memaksa pemerintah untuk mengusut tuntas setiap konflik agraria.

Kekhawatiran serupa dialami oleh warga yang telah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menggarap lahan. Warga yang bermukim di kawasan Register 1 Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, misalnya, tak tenang karena khawatir konflik memanas lagi. Perjuangan warga menagih janji reforma agraria dari pemerintah lagi-lagi menemui jalan buntu.

Mursidi (72), warga Sumber Sari, Lampung Selatan, menceritakan, warga sudah puluhan tahun bermukim di lokasi itu. Dulu kawasan itu memang hutan belantara. Warga yang ingin bertani membuka lahan di kawasan itu sejak 1960-an. Belasan tahun kemudian, warga baru tahu kawasan itu disebut sebagai hutan negara.

Nasib serupa dialami masyarakat adat di Desa Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ini berlangsung sejak program reboisasi tahun 1963. Namun, lahan yang selama ini telah dikuasai masyarakat adat disebut pemerintah merupakan kawasan hutan.

Ada sekitar 570 keluarga yang menguasai lahan tersebut. ”Kami meminta hutan adat kami dikeluarkan dari kawasan hutan. Sudah 15 generasi kami hidup dari hutan adat itu dan tiba-tiba saat ini disebut merupakan bagian dari hutan negara,” kata anggota Lembaga Masyarakat Adat Siria-Ria, Tua Siregar (66).

Ketidakpastian juga dialami oleh warga yang terlibat konflik lahan di Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Ratusan keluarga diliputi rasa khawatir buldoser datang dan meratakan lahan garapannya. Efendi (60), penyedap nira dan pembuat gula aren di kawasan ini, waswas kehilangan sumber penghidupan karena pohon-pohon aren ikut diratakan dengan tanah.

Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, dalam tulisannya, ”Hari Tani dan Dualisme Hukum Agraria” (Kompas, 23/9/2023), mengkritisi reforma agraria dalam konteks penanaman modal atau investasi. Ia berpendapat, dalam konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, pengadaan tanah bagi investasi menciptakan dualisme hukum agraria antara pengakuan hak atas tanah masyarakat oleh UU PA dan pengabaian hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah.

Baca juga: Kemenangan Jalan Sunyi Reforma Agraria dari Ciamis

Melalui UU No 25,2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas untuk penanaman modal berupa HGU diberikan dengan jangka waktu 95 tahun dengan cara dan dapat diperpanjang serta diperbarui di muka sekaligus. Pengaturan ini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)—dalam perkara pengujian UU Penanaman Modal—dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

MK berpendapat, pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang sangat lama serta dapat diperpanjang/diperbarui di muka sekaligus menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak atas tanah secara adil. Hal itu juga menghalangi negara dalam pemenuhan kewajibannya melaksanakan perintah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu ”pemerataan kesempatan untuk menjaga kepentingan yang dilindungi konstitusi”.

Ironisnya, pemberian HGU hingga 90 tahun itu justru dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/BPN No 7/2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU. Setelah itu, diterbitkan juga Peraturan Pemerintah (PP) No 64/2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP No 12/2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

PP Badan Bank Tanah dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas hak pengelolaan (HPL). Adapun PP terkait investasi di IKN mengatur fasilitasi kemudahan berusaha dengan pemberian jangka waktu HGU di atas HPL Otorita IKN paling lama 95 tahun dalam satu siklus, dengan perpanjangan dan pembaruan HGU bisa diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai tujuan pemberian haknya.

”Dualisme pengaturan hak atas tanah, antara UU PA—sebagai operasionalisasi Pasal 33 UUD 1945—dan putusan MK, dengan beberapa produk hukum terkait penanaman modal dan kemudahan berusaha, justru menciptakan ketidakpastian hukum yang justru akan berdampak pada kepastian usaha,” tulis Gunawan.