Membangun Ekosistem Fitofarmaka dari Hulu ke Hilir

Pengembangan obat fitofarmaka di Indonesia berpotensi mengurangi impor obat dan meningkatkan kemandirian bangsa.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F02%2F576f6596-fb7c-4fbe-a088-205715b0d8aa_jpg.jpg)

Tampak Indah Tri Lestari, salah seorang peneliti di Laboratorium Farmakologi, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada 29 Januari 2024.

Kekayaan sumber daya alam dan pengalaman empiris akan pemanfaatan obat tradisional yang dimiliki Indonesia membuat pengembangan obat fitofarmaka menjadi sangat potensial. Fitofarmaka atau obat berbahan baku alam yang telah teruji secara praklinik ataupun klinik dapat mendukung upaya substitusi bahan baku obat impor sehingga kemandirian obat di Indonesia pun bisa terwujud.

Pemerintah pun telah berkomitmen mengembangkan produk fitofarmaka di dalam negeri. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat bahan baku alam, termasuk fitofarmaka, semakin terbuka untuk dikembangkan. Dalam aturan itu disebutkan, pemerintah akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan obat bahan alam.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyampaikan, peraturan pemerintah (PP) kesehatan yang di antaranya mengatur tentang fitofarmaka sudah selesai. Fitofarmaka juga akan dimasukkan dalam Formularium Nasional (Fornas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Junaidi Khotib, dengan dimasukkannya obat fitofarmaka dalam Fornas JKN, akan mendorong semua pihak melakukan terobosan dan mengembangkan fitofarmaka menjadi lebih baik dan unggul. Sebab, obat yang masuk dalam Fornas JKN akan digunakan secara luas di masyarakat mengingat sebagian besar pasien di rumah sakit merupakan pasien program JKN.

Baca juga: Keragaman Hayati Tinggi, Optimalkan Pemanfaatan Ekstrak Bahan Alam

“Dengan banyak digunakan di masyarakat tentu akan semakin memicu banyak pihak, termasuk peneliti, pengembang, dan industri untuk semakin mengembangkan fitofarmaka. Maka, tidak menutup kemungkinan kemandirian bangsa untuk kebutuhan farmasi bisa didukung dengan baik,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, beberapa waktu lalu.

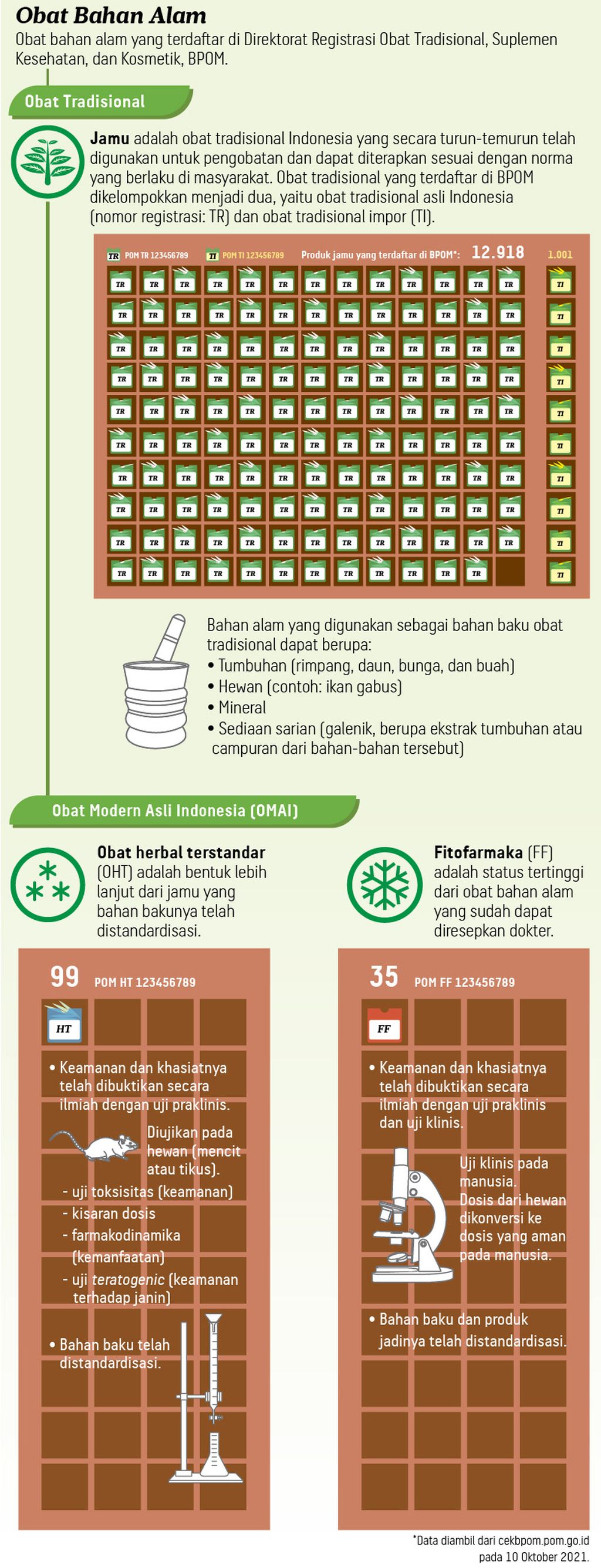

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa fitofarmaka merupakan salah satu jenis obat bahan alam. Fitofarmaka didefinisikan sebagai obat bahan alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, ataupun pemulihan kesehatan.

Keamanan dan khasiat fitofarmaka telah dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik yang artinya telah diuji di hewan coba dan manusia. Bahan baku dan produk jadinya pun telah terstandardisasi. Proses pengujian fitofarmaka berbeda dengan obat herbal lain, seperti jamu dan obat herbal terstandar. Pada jamu dan obat herbal terstandar tidak dilakukan uji klinik untuk memastikan keamanan dan khasiatnya.

Obat fitofarmaka ketika sudah dibuktikan aman dan berkhasiat juga bisa menjadi obat untuk mengatasi penyakit.

Karena itu, Junaidi menuturkan, pengembangan obat fitofarmaka mulai dari bahan baku sampai pada produk jadi tidak mudah dilakukan. Jika pemanfaatannya masih kurang di masyarakat, pihak peneliti dan industri cenderung enggan untuk mengembangan produk obat tersebut.

Padahal, potensi yang dimiliki sangat besar. Setidaknya ada 28.000 spesies tumbuhan yang hidup di Indonesia. Dari tumbuhan yang telah ditemukan, sebanyak 9.600 tumbuhan sudah teridentifikasi sebagai tanaman obat.

Ekosistem

Junaidi menyampaikan, dengan dimasukkannya obat fitofarmaka dalam fornas JKN, pemanfaatan obat herbal tersebut diharapkan akan semakin luas. Permintaan masyarakat akan obat fitofarmaka juga akan meningkat.

Baca juga: Industri Fitofarmaka Butuh Riset dan Pengembangan

Untuk itulah, ekosistem obat fitofarmaka harus terbentuk dengan baik agar keberlanjutan dari pengadaan obat tersebut bisa dipastikan. Membangun ekosistem obat fitofarmaka berarti menyangkut seluruh rantai pengadaan, mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku yang terstandar sampai pada distribusi dan pemanfaatan di masyarakat.

Sejumlah tanaman obat kini telah dibudidaya di masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan serta kualitas bahan baku yang dihasilkan. Para petani pun dapat diedukasi agar tanaman yang ditanam bisa memenuhi standar dan kualitas industri dalam pengolahan.

Selain itu, fasilitas pengembangan dan penelitian juga perlu didukung penuh oleh pemerintah. Pengawasan dan bimbingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting sejak pengembangan sampai pada hilirisasi riset obat fitofarmaka. Pengawasan itu diperlukan agar obat yang dihasilkan bisa sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan khasiat yang ditentukan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F22%2Fb1d2c7f4-a130-48d9-92f0-51686598acf1_jpg.jpg)

Proses pengeringan tanaman obat di Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Pelayanan Kesehatan Tradisional RSUP Dr Sardjito Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (6/2/2024).

Di lain sisi, Junaidi menambahkan, edukasi di masyarakat perlu dilakukan secara beriringan mengenai manfaat dari obat fitofarmaka. Selama ini, pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan keamanan obat fitofarmaka masih kurang. Hal itu bahkan terjadi juga pada tenaga kesehatan dan tenaga medis sehingga obat fitofarmaka tidak banyak diresepkan sebagai pengobatan pasien.

“Saat ini masyarakat, juga tenaga kesehatan masih berpikir bahwa obat fitofarmaka hanya obat komplementer. Artinya, obat ini dikonsumsi sebagai obat sampingan atau tambahan dari obat modern kimia yang digunakan. Padahal, obat fitofarmaka ketika sudah dibuktikan aman dan berkhasiat juga bisa menjadi obat untuk mengatasi penyakit,” katanya.

Peran tenaga medis meresepkan obat fitofarmaka berbasis kebutuhan medik bagi pasien sangat penting untuk meningkatkan pemanfaatan obat tersebut di pelayanan kesehatan. Dalam peresepan pun edukasi dari tenaga medis ke pasien juga bisa dilakukan sehingga pemahaman masyarakat akan khasiat dan mutu serta keamanan obat fitofarmaka bisa semakin baik.

Prioritas

Junaidi mengungkapkan, pemerintah perlu menentukan prioritas terhadap jenis obat fitofarmaka yang akan digunakan di masyarakat. Prioritas ini diperlukan untuk membantu pengembang, peneliti, dan industri untuk fokus dalam pengembangan yang akan dilakukan. Itu bisa dimulai dengan kebutuhan obat-obatan untuk penyakit yang paling banyak ditemui di masyarakat.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F04%2F30%2Fd7901118-37a6-4ade-a949-846b797977d2_jpg.jpg)

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan observasi buah dan tanaman obat di Laboratorium Kimia Bahan Alam, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/4/2019).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan Eka Purnamasari dalam acara Forum Hilirisasi Fitofarmaka di Jakarta pada awal Desember 2023 mengatakan, pemerintah telah menyusun strategi dalam kemandirian farmasi di Indonesia yang salah satunya meliputi dorongan pengembangan jamu dan obat herbal terstandar menjadi fitofarmaka. Strategi pengembangan itu disusun berdasarkan area terapeutik dan ketersediaan bahan alam yang sudah ada.

Pada 2024, jenis jamu dan obat herbal terstandar yang didorong untuk dikembangkan menjadi fitofarmaka, antara lain obat untuk antihiperlipidemia atau obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma atau lemak dalam darah, obat peluruh batu ginjal, obat KB pria nonhormonal, dan obat komplementer kemoterapi. Pengembangan akan terus dilakukan untuk jenis obat-obat lainnya.

Menurut Eka, tantangan yang dihadapi selama ini dalam pengembangan fitofarmaka adalah ketersediaan dan keberlanjutan bahan obat bahan alam, biaya penelitian yang tinggi, serta penggunaan obat bahan alam yang masih terbatas di masyarakat. Tanaman obat yang digunakan sebagai bahan baku kini banyak yang belum terstandar sehingga pemenuhannya masih harus diimpor.

Baca juga: Fitofarmaka, Obat Herbal Menuju Kemandirian Bidang Farmasi

Selain itu, untuk pengembangan dan pengujian obat bahan alam membutuhkan biaya yang tinggi, terutama dalam pengembangan obat herbal terstandar dan fitofarmaka. “Kini kita juga perlu dukungan semua pihak agar penggunaan fitofarmaka bisa meningkat di fasilitas kesehatan,” tuturnya.

Staf Khusus Menteri bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro menyampaikan, peran dokter dalam meresepkan obat fitofarmaka berbasis kebutuhan medis pasien sangat penting. Kepercayaan pasien akan meningkat jika dokter mantap meresepkan obat fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan keyakinan dokter meresepkan obat fitofarmaka sebaiknya sudah dimulai sejak pendidikan kedokteran. Materi fitofarmaka perlu dimasukkan dalam pendidikan kedokteran, termasuk pendidikan dokter spesialis. Selain itu, modul pengajaran fitofarmaka di Indonesia juga perlu disediakan dan disusun untuk digunakan secara bersamaan.

“Industri farmasi juga perlu memiliki strategi dengan mengalokasikan anggaran untuk penelitian klinis postmarket untuk monitoring efektivitas dan keamanan fitofarmaka. Ini penting karena ketika terbukti, itu akan semakin meningkatkan kepercayaan dokter dan masyarakat,” ujar Laksono.