Industri Sawit Tertekan dari Dalam dan Luar Negeri

Masa depan industri sawit sejatinya tetap cerah jika pelaku industri terus mendorong penelitian dan pengembangan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F07%2F5e887265-29e6-4104-8837-063233a8071b_jpg.jpg)

Sebuah truk pengangkut sawit melintas di ruas jalan yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Riau, Senin (7/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Kendati memiliki kapasitas besar untuk kontribusi terhadap kinerja ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat, sedangkan dari luar negeri adalah potensi ekspor yang tertekan karena ketidakpastian kondisi global menyebabkan harga jual yang fluktuatif.

Hal ini menjadi benang merah dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Acara itu dihadiri oleh para pemangku kepentingan industri sawit, seperti pengusaha, akademisi, pengamat ekonomi, hingga mantan pejabat.

Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Sebagai contoh, pada 2010 upah pekerja di Sumatera Utara yang banyak memiliki kebun sawit rata-rata di angka Rp 1,3 juta per bulan. Namun, pada 2023 rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Artinya, ada lonjakan upah pekerja lebih dari tiga kali lipat pada 13 tahun terakhir.

Selain itu, harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kilogram, sedangkan pada 2023 naik di kisaran Rp 8.500–Rp 11.000 per kilogram. Harga pupuk pun telah melonjak 3-4 kali lipat selama periode itu.

Padahal, ujar Kacuk, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya bisa mencapai 75-80 persen dari total ongkos produksi.

Baca juga: Empat Tahun Penurunan Produksi Minyak Sawit Nasional Butuh Segera Dihentikan

Sementara itu, pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksinya. Kacuk mengatakan, pada 2010 harga jual sawit berkisar Rp 8.500–Rp 9.000 per kilogram, sedangkan 2023 di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kilogram. Artinya, harga jual hanya naik 23-29 persen saja selama periode itu.

”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk.

Apa yang diungkapkan Kacuk itu sejalan dengan hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). Pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata harga jual sawit hanya 3,73 persen per tahun.

Ditambahkan oleh Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, kenaikan ongkos produksi itu juga dibarengi dengan produktivitas sawit yang menurun. Mengutip data Oil World yang diolah PASPI, pada 2020 tingkat produktivitas sawit Indonesia pada posisi 3,25 ton per hektar, mengalami tren penurunan dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 3,46 ton per hektar dan 2018 yang sebesar 3,53 ton per hektar.

Ada beberapa faktor penyebab menurunnya produktivitas. Pertama, dipicu penanaman ulang yang tidak teratur sehingga produktivitas panen tidak optimal. Kedua, petani menggunakan pupuk di bawah dosis yang dianjurkan. Selain itu juga dikarenakan serangan penyakit tanaman. ”Semuanya itu membuat kesuburan lahan menurun,” ujar Tungkot.

Geopolitik

Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti Rusia melawan Ukraina dan Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

Negara-negara destinasi ekspor produk sawit, seperti Amerika Serikat, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan ekspor pun menurun.

Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 di kisaran 945,7 dollar AS per metrik ton, sementara pada November 2023 turun menjadi 830,5 dollar AS per metrik ton. Dampaknya, kinerja ekspor minyak kelapa sawit menurut data BPS pada Januari-November 2023 menurun 12,60 persen secara tahunan.

Padahal, sawit menjadi salah komoditas penyumbang ekspor terbesar untuk Indonesia. Data BPS menunjukkan, ekspor sawit pada Januari-November 2023 berkontribusi 9,85 persen untuk ekspor nonmigas.

Tak hanya itu, penetrasi pasar ekspor sawit juga menghadapi tantangan tarif dan nontarif dari negara tujuan ekspor.

Direktur Eksekutif Responsible Sustainable Palm Oil Initiatives (RPOI) Rosediana Suharto menjelaskan, banyak negara tujuan ekspor menerapkan berbagai persyaratan khusus dari aspek lingkungan dan aspek operasional produksi. Mereka biasanya menggunakan isu keberlanjutan untuk jadi tameng penghalang ekspor sawit Indonesia.

Baca juga: Menyelamatkan Industri Sawit Nasional dan Peta Jalan Menuju 2045

”Sawit kita dikepung teknikal trade barrier. Kenapa? Karena kita berhasil menguasai pasar orang lain. Ini bentuk persaingan dagang,” ujar Rosediana.

Hilirisasi

Menteri Pertanian tahun 2000-2001 Bungaran Saragih mengatakan, masa depan industri sawit sejatinya tetap cerah. Salah satunya jika pelaku industri terus mendorong penelitian dan pengembangan untuk menekuni hilirisasi produk turunan minyak kelapa sawit.

”Produk hilirisasi itu lebih tahan fluktuasi harga dan memberikan kepastian serapan pasar pada industri hulunya. Jadi, hilirisasi ini punya dampak keterkaitan (backward dan forward linkage) yang besar bagi perekonomian,” ujar Bungaran yang juga merupakan Guru Besar IPB University.

Produk hilirisasi itu lebih tahan fluktuasi harga dan memberikan kepastian serapan pasar pada industri hulunya. (Bungaran Saragih)

Hilirisasi minyak kelapa sawit sejatinya sudah lama berjalan menjadi berbagai produk turunan, seperti minyak goreng, produk kosmetik, perlengkapan mandi, biodiesel, dan bahan pangan. Namun, menurut dia, masih terbuka inovasi berbagai produk turunan lainnya yang belum dieksplorasi.

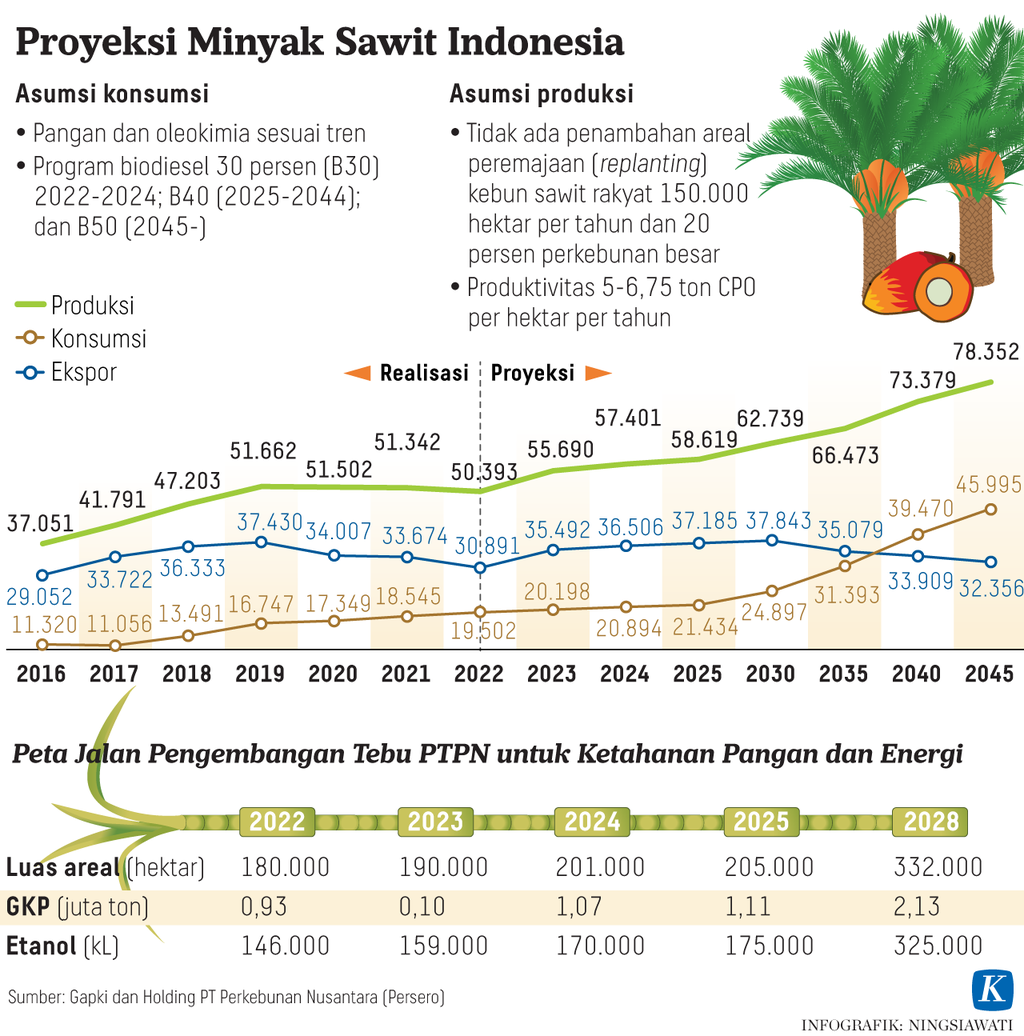

Akan tetapi, lanjut Bungaran, hilirisasi di Indonesia terhambat lantaran di sektor hulu produksi minyak sawit juga mengalami tantangan. Produktivitas panen sawit yang rendah karena peremajaan sawit rakyat yang lambat ikut menahan laju hilirisasi produk sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, praktik riset dan pengembangan masih belum masif dilakukan industri sawit Indonesia. Padahal, melalui riset dan pengembangan terus-menerus, bisa menghasilkan inovasi produk sawit sehingga memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

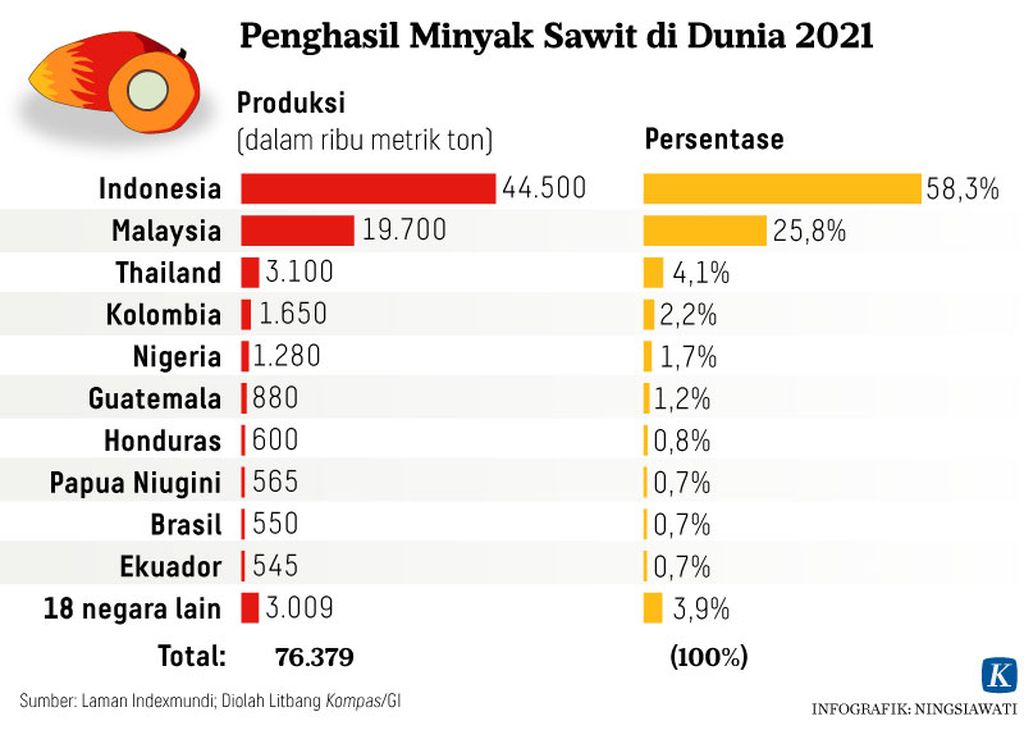

Dari kacamata ekonomi makro, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, sejatinya industri minyak kelapa sawit Indonesia ini berdaya saing tinggi dan masih punya potensi pertumbuhan. Indonesia telah lama dikenal dunia sebagai salah pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Selain itu, produk turunan sawit yang bisa diolah menjadi bahan pangan merupakan kebutuhan primer manusia yang selalu dicari.

”Selama suatu komoditas itu menyangkut kebutuhan primer, seperti pangan, maka industri sawit ini tidak ada matinya,” ujar Aviliani.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 persen bisa menjadi potensi pasar dalam negeri yang bisa dimanfaatkan industri ini. Namun, ia juga berpesan agar hulu industri sawit dibenahi agar produktivitas bisa meningkat.

Baca juga: Menyelamatkan Industri Sawit Nasional dan Peta Jalan Menuju 2045